VAN GOGH ETAIT-IL SCHIZOPHRENE ?

Le 22 février 1888, un artiste singulier s’installe dans le

quartier des maisons closes de la ville d’Arles, dans le sud de la France.

Vincent Van Gogh. Peu connu du grand public de son vivant, il fréquente

assidûment les grands peintres de son époque, tel de Pissaro ou Toulouse-Lautrec.

Quelques mois plus tard, son ami Paul Gauguin le rejoint en

Provence, dans l’optique de partager leurs recherches artistiques respectives.

Malheureusement, les disputes entre les deux artistes sont quotidiennes, et les

désaccords profonds.

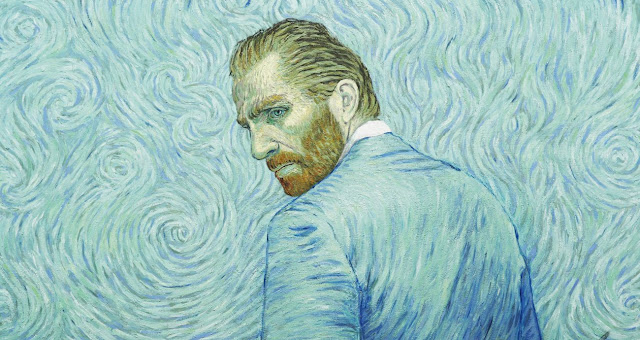

Lors d’une dispute particulièrement violente, Van Gogh

surgit devant Gauguin et le menace d’une lame de rasoir. Gauguin s’enfuit et

Van Gogh, d’un accès de colère, se tranche l’oreille.

|

| Van Gogh se trancha l'oreille après une violente dispute avec son ami Gauguin. A moins que... |

Cet épisode de l’oreille coupée fit, entre autres, entrer le

peintre dans la légende. Mais avant cela, il le fit avant tout entrer en asile

psychiatrique.

On a longtemps dit et cru que Van Gogh avait été

schizophrène. Les hallucinations dont il était victime, ces crises psychiques

dont il souffrait à la fin de sa vie, et un épisode de crise de paranoïa lors

de son séjour à Arles vont en effet dans ce sens.

Mais toutes ces études sont le fruits d’analyses a

posteriori, bien après la mort du peintre, et reposent sur des témoignages

indirects ou des analyses de tableaux. Elles sont en ce sens peu fiables et

source de confusion.

Il s’avère en effet qu’il est très peu probable que Van Gogh

ai souffert de schizophrénie –bien qu’il ait souffert d’un trouble mental

certain. Son cas met très bien en lumière les lacunes et les clichés que nous

avons en tête lorsque l’on parle de schizophrénie. Son histoire et ses

symptômes vont nous permettre de corriger une vision déformée de cette maladie,

bien trop répandue.

La schizophrénie est un trouble mental décrit par Emil Kraepelin

en 1878 qu’il nomme à l’origine dementia

praecox, du fait du jeune âge des patients qui en sont atteints –le plus

souvent de jeunes adultes ou des adolescents. Le terme « schizophrénie » fut modelé quelques

années plus tard par Eugen Bleuler, qui appose les deux racines grecques schizo (couper, scinder) et phrên (esprit). L’étymologie même du mot

me parait trompeuse dans le sens où l’esprit n’est pas scindé à proprement

parler, mais fragmenté.

|

| Emil Kraepelin (gauche, 1856-1926) et Eugen Bleuler (droite, 1857-1939) |

On s’attaque là à l’un des fantasmes les plus caricatural de

la schizophrénie : celui du dédoublement de la personnalité. Ce symptôme

n’est absolument pas caractéristique de la schizophrénie, et résulte souvent

d’une erreur d’interprétation du comportement de la personne malade. En effet,

il est fréquent qu’une personne schizophrène ait parfois un comportement qui paraisse

étrange. Au cours d’une conversation, ses idées peuvent passer du coq à l’âne

sans lien logique entre elles. Elle peut ressentir et exprimer des émotions

contraires simultanément –ce que l’on appelle une ambivalence affective-, ou

inappropriées dans un contexte donné –par exemple, un grand sourire alors que

son discours est notablement triste. Cependant, ces symptômes ne résultent pas

d’un dédoublement de personnalité, mais d’une désorganisation de la pensée, qui

perd son unité et devient fragmentée. Il n’existe pas deux personnalités

hébergées dans le même cerveau. En revanche, les liens entre les idées, les

émotions et le comportement se perdent aboutissant à ces manifestations caractéristiques.

Par ailleurs, le terme ancien « syndrome dissociatif » a été

définitivement remplacé par « syndrome de désorganisation » dans tous

les traités de psychiatrie actuels.

Si les hallucination et les idées délirantes -dont a souffert Van Gogh- sont retrouvées très fréquemment dans la schizophrénie, elles n’en sont pas pour autant spécifiques et peuvent se retrouver dans d’autres pathologies psychiatriques. Les hallucinations se définissent comme des perceptions sans objet et peuvent toucher tous les sens, bien que l’ouïe et la vue soient les plus fréquemment atteintes dans la schizophrénie. Il est, là encore, important de démystifier une autre image de ce trouble, tenace dans l’imaginaire collectif : les voix intérieures. Contrairement aux hallucinations « classiques » dont nous venons de parler, qui s’appuient sur des modalités sensorielles -c’est à dire sur nos 5 sens-, les voix intérieures correspondent à des hallucinations dites intrapsychiques : le malade a conscience qu’il « n’entend » pas les voix, mais que celles-ci proviennent de sa propre pensée, bien qu’elles soient perçues comme étrangères. Il s’agit d’un symptôme particulièrement douloureux pour les malades car il correspond à une véritable perte de l’intimité psychique : les impressions de vol, de divulgation, de surveillance de leur pensée sont très angoissantes et handicapantes.

La schizophrénie est un trouble mental encore imparfaitement

compris et à première vue paradoxal : d’une part, on note une production

psychique parfois importante, caractérisée par les hallucinations et les idées

délirantes, et d’autre part il existe un véritable appauvrissement de la vie

psychique du malade. Au fur et à mesure que la maladie progresse, le discours

devient de plus en plus pauvre, les émotions de plus en plus fades, et une

sensation d’indifférence de plus en plus grande, aboutissant à un retrait

social parfois très précoce. C’est là une des sources majeures de handicap chez

les personnes schizophrènes et c’est un levier important du traitement et de l’accompagnement

des patients, qui cherchent à maintenir le plus possible l’insertion sociale,

professionnelle et familiale.

En plus du syndrome de désorganisation, c’est cet

appauvrissement qui manque cruellement au diagnostic de schizophrénie chez

Vincent Van Gogh. Les centaines de lettres qu’il envoya à son frère Théo

témoignent d’une richesse émotionnelle sans faille, et s’il a fini sa vie à la

marge de la société, c’est avant tout parce que celle-ci l’avait rejeté.

Le diagnostic de schizophrénie chez Vincent Van Gogh apparait

donc plus fragile que jamais : s’il existe bien des hallucinations et

–peut-être- des idées délirantes, la désorganisation ainsi que

l’appauvrissement de ses pensées, pourtant indispensables au diagnostic, sont

absentes.

Depuis le 19ème siècle de Vincent Van Gogh, la

compréhension de la maladie a beaucoup progressé et de nouveaux traitements ont

été découverts, révolutionnant la prise en charge des malades.

Si la psychanalyse s’est penchées très tôt sur cette

pathologie (dont la source serait une relation pathologique du malade avec… sa

mère schizophrénogénique –sans blague !), c’est la découverte des

neuroleptiques dans les années 50 qui changea véritablement le devenir des

personnes schizophrènes.

En plus de cela, les études portant sur les mécanismes

d’actions des neuroleptiques sur le cerveau permirent de mieux comprendre les

dysfonctionnements cérébraux des patients schizophrènes. Dans les années 60

puis 70, on découvrit que les neuroleptiques induisaient une diminution de la

dopamine cérébrale chez l’animal en inhibant les récepteurs de la dopamine qui

y sont présents. La schizophrénie résulterait donc en miroir d’un excès de

dopamine dans le cerveau.

Mais la dopamine, ça sert à quoi ?

Pour que notre cerveau fonctionne, les 100 milliards de

neurones qui le composent doivent pouvoir dialoguer entre eux. L’information

qui transite au sein d’un neurone le fait grâce à un minuscule courant

électrique qui parcourt sa membrane cellulaire. Mais la transmission du signal

à un autre neurone ne peut se faire selon cette modalité – la plupart du temps.

Pour qu’il soit transmis, le signal électrique est converti à l’extrémité du

neurone, au niveau d’une synapse, en signal chimique. Les molécules

correspondant à ce signal chimique, que l’on appelle neurotransmetteurs, sont libérées

en dehors du neurone, dans la synapse, pour venir se fixer sur des récepteurs

présents sur la membrane du neurone adjacent. A ce niveau, le signal chimique

sera à nouveau transformé en signal électrique et sera ensuite transmis à

d’autres neurones.

Il existe une grande variété de neurotransmetteurs dans notre cerveau, avec chacun des caractéristiques propres. Certains vont avoir tendance à inhiber la transmission des signaux, comme le GABA. D’autres, comme le glutamate, vont au contraire être excitateur. De la même manière qu’il existe plusieurs langues parlées au sein d’un même pays, les neurones du cerveau vont avoir tendance à communiquer avec des neurotransmetteurs qui leur sont propres : certains neurones parlent en dopamine, d’autre en sérotonine…

L’étude du mécanisme d’action des neuroleptiques ont laissé

penser que ce sont les neurones à dopamine qui fonctionnaient de manière

dérégulée, et que l’excès de dopamine qui en résultait induisait les symptômes

de la schizophrénie.

La réalité est un petit peu plus complexe. Aujourd’hui,

médecins et scientifiques pensent que si les hallucinations et idées délirantes

résultent bien d’un excès de dopamine dans certaines régions profondes du cerveau, les symptômes

dits « négatifs » résultent eux d’un manque de dopamine au niveau du cortex préfrontal ! Ainsi, l’explication dopaminergique

apparait aujourd’hui bien plus complexe, et s’inscrit dans le cadre d’une

dérégulation globales de la régulation de ce neurotransmetteur dans le cerveau.

Pour compliquer encore un petit peu plus les choses,

certaines études se penchent sur le dysfonctionnement d’autres

neurotransmetteurs cérébraux, comme la sérotonine ou la noradrénaline, avec des

résultats contradictoires.

En parallèle de ces recherches, différents modèles sont

avancés afin d’expliquer l’origine de la schizophrénie.

Certains chercheurs pensent que la schizophrénie serait une

conséquence tardive d’un développement cérébral anormal pendant l’enfance. En

particulier, certaines pathologies pendant la grossesse ou les problèmes liés à

l’accouchement pourraient être des facteurs de risques de développer la

maladie. Celle-ci serait « silencieuse » pendant l’enfance et se

révèlerait à l’adolescence -l’âge de début moyen est compris entre 15 et 25

ans-, période charnière au cours de laquelle le cerveau se modifie extrêmement

vite.

Enfin, une autre hypothèse –dont nous avions déjà parlé sur

ce blog- propose que la schizophrénie résulte de la rencontre entre une

prédisposition génétique et un environnent délétère. Ainsi, environs 10% de la

population serait porteur d’un risque de développer la maladie. Par la suite,

la présence de circonstances particulières –par exemple la consommation de

cannabis-, déclencherait la maladie chez les individus les plus vulnérables, en

n’ayant aucun effet significatif chez les individus non-prédisposés.

La schizophrénie est un sujet d’étude très complexe et très

dynamique aujourd’hui dans le monde. Des milliers de médecins et de

scientifiques cherchent à mieux comprendre la physiopathologie de la maladie,

et à développer de nouveaux traitements plus efficaces et avec le moins

d’effets secondaires possibles.

Vincent Van Gogh, lui, n’était certainement pas

schizophrène, et de nombreuses zones d’ombre subsistent autour de sa vie et de

sa santé. Il mit fin à ses jours le 29 juillet 1890 dans la petite ville

d’Auvers-sur-Oise, au nord de Paris.

Et c’est l’occasion, en conclusion de cet article, de tordre le cou à une dernière idée reçue. Non, les personnes schizophrènes ne sont pas plus violentes que les autres -le taux de criminalité est tout à fait semblable entre individus schizophrènes et non-schizophrènes. Si elles sont plus violentes, c’est avant tout envers elle-même : la moitié des personnes schizophrènes feront une tentative de suicide, et 10% en mourront.

SOURCES :

- Les sortilèges du cerveau, Pr Patrick Berche, Flammarion