UN CERVEAU CONNECTE

Connaissez-vous Philippe Vigand ?

"C’est un type qu’on prend trop souvent pour un

légume, et qui ne trouve pas ça très flatteur. Et qui se dit finalement qu’il

consent à être un légume, pourvu qu’il soit vert. Parce que c’est bon pour la

santé."

Philippe Vigand est un auteur, à l’humour corrosif et au

second degrés omniprésent. Rien de spécial jusque là… Sauf que cet homme a

écrit tous ses livres en étant atteint du locked-in

syndrom.

Le locked-in syndrom

(ou syndrome d’enfermement, mais ça sonne bien mieux en anglais) laisse sa

victime entièrement paralysée. Complètement tétraplégique, aucun mouvement

possible, des pieds à la tête : incapable de remuer les lèvres, de bouger

les mains, de marcher… Un seul mouvement subsiste : bouger les yeux –et

les paupières. Et encore, le plus souvent seulement à la verticale.

La plupart du temps, cet état est secondaire à un AVC (un

accident vasculaire cérébral, brutal, inattendu) du tronc cérébral, qui

sectionne toutes les voies motrices provenant du cerveau.

L’esprit reste vif, et le malade possède encore toutes ses

facultés cognitives. Il reconnaît ses proches. Il éprouve des sentiments –le

plus souvent, une profonde détresse. Mais il est incapable d’exprimer quoique

ce soit. Incapable de communiquer.

Comme s’il était enfermé dans son propre corps.

Dès lors, les chercheurs se sont acharnés à donner à ces

patients la possibilité de communiquer avec leurs proches. De pouvoir vivre. De

les libérer de leur prison corporelle.

Philippe Vigand, lui, a longtemps du communiquer avec sa femme

en battant des paupières, en codant en Morse. Cherchez sur internet, c’est

impressionnant de les voir communiquer ainsi. Les nouvelles technologies

ont permis de développer d’autres moyens de communication.

Chez ces patients, impossible de se baser sur une minuscule

activité motrice résiduelle. Impossible non plus de développer une technique trop poussée de

eye tracking, qui permet à un

ordinateur de détecter la direction du regard : cela serait bien trop compliqué pour des patients dont les mouvements oculaires sont limités.

Il faut brancher l’ordinateur directement au cerveau.

Connecter les réseaux neuronaux aux réseaux électroniques. Créer une interface

cerveau-machine. Et cela ne peut se faire qu’à travers l’électroencéphalogramme

(EEG).

L'EEG permet d’enregistrer

l’activité électrique du cerveau. Les influx nerveux entre les neurones ne sont

ni plus ni moins que des courants électriques, qu’il est possible de détecter

grâce à des électrodes disposées à la surface du crâne.

Si nous pouvons lire ces signaux EEG, les interpréter et les

transformer en ordre pour la machine, alors nous pouvons redonner la parole à

ces patients.

C’est l’idée qu’ont eu 2 chercheurs américains, Farwell et

Donchin, en 1988. Ils se sont basés sur un signe EEG dont nous avons déjà

parlé, une des « signatures de la conscience » : l’onde P300.

Plus largement, cette onde est le signe d’une activité cognitive, en

particulier la mise en jeu de la mémoire à court terme –la mémoire de travail.

On sait comment faire apparaître cette P300 sur l’EEG d’un

sujet. Lorsque l'on lui demande de classer une série de symboles en 2

catégories, et que l’une de ces deux catégories est rare, ces items rares

provoquent son apparition sur l’EEG. De la même manière, si on vous demande de

compter ces items rares (qui apparaissent au milieu d’un grand nombre d’items

insignifiants), leur apparition engendrera une P300 sur votre EEG. C’est ce

qu’on appelle le paradigme de rareté.

C’est sur ce paradigme de Farwell et Donchin ont basé leur

interface cerveau-machine.

Leurs premières réflexions les ont amenés à imaginer une

méthode toute simple : Si le patient se concentre sur une lettre à

sélectionner, et qu’on fait défiler devant ses yeux l’alphabet, la lettre

ciblée déclenchera une P300 sur son EEG et il sera possible de déterminer

laquelle c’est, sans qu’il ait eu à le dire ! Malheureusement, cette

méthode est bien trop lente et fastidieuse pour permettre une quelconque

communication chez les patients locked-in.

|

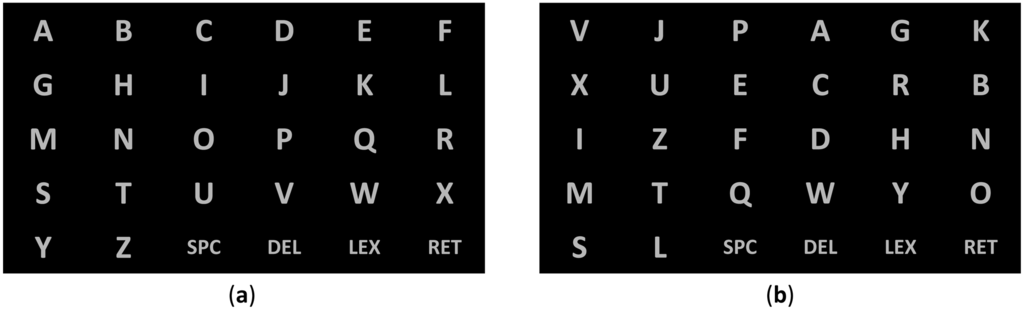

| Matrice développée par Farrell et Donchin en 1988. |

Pour pallier cela, ils ont imaginé une autre méthode,

basée sur une matrice, composée de 5 lignes et 6 colonnes, contenant les 26 lettres de l'alphabet ainsi que 4 commandes pour contrôler l'interface (effacer, lire le texte écrit, etc..). A chaque

fois que le patient veut sélectionner une lettre (ou une commande), il doit se

concentrer et fixer son regard sur le symbole ciblé, puis chacune des 5 lignes

et des 6 colonnes de la matrice s’illuminent l’une après l’autre, au hasard. Le

patient a pour consigne de compter le nombre de fois où le symbole qu’il fixe

s’illumine.

Ainsi, à chaque essai, toutes les lignes et colonnes

s’illumineront une fois, soit 11 évènements en tout. Parmi ces 11 évènements, seuls 2 vont

engendrer une P300 sur l’EEG du patient : lorsque la colonne où se situe

le symbole cible s’illumine, et lorsque la ligne à laquelle il appartient

s’illumine. Rien qu’en analysant l’EEG, on est donc capable de savoir quel est

le symbole ciblé par le patient.

|

| Lorsque la cellule contenant le symbole ciblé s'illumine (courbe bleue), on observe une P300. |

L’utilisation de la matrice permet de gagner un temps

précieux par rapport à la présentation toute simple de l’alphabet. Dans

l’article original, qui date de 1988, les expérimentateurs de la technique (4

sujets sains) étaient capables de sélectionner 2,3 lettres/minute. Ce qui veut

dire que pour écrire cet article, qui contient près de 1200 caractères, il

m’aurait fallu près de… 8h30.

La principale raison de cette lenteur provient de l’EEG

lui-même : il s’agit d’une technique très bruitée, dont il est difficile

d’extraire les signaux qui nous intéressent –comme la P300. Il faut donc

renouveler chaque essai un grand nombre de fois pour pouvoir détecter notre

signal : ainsi pour cette interface, 30 essais sont nécessaires pour

sélectionner une seule lettre !

Quelques années plus tard, la méthode –baptisée la

« P300 speller »- fut testée sur de véritables patients, qui eux

souffraient d’une sclérose latérale amyotrophique (ou SLA), une pathologie terrible qui

détruit petit à petit tous les nerfs moteurs du corps, jusqu’à arriver à un

état de locked-in syndrom –avant la

mort. La technique marchait encore une fois très bien. Ce qui ne l’empêcha

pas de tomber dans l’oubli pendant presque 15 ans.

Elle fut redécouverte au milieu des années 2000, et de

nombreux chercheurs tentent depuis de l’améliorer, par exemple en modifiant la

taille de la matrice, la couleur des cases ou en la combinant avec d'autres interfaces cerveau-machine…

Aujourd’hui, la « P300 speller » et ses dérivés

est l'une des interfaces cerveau-ordinateur les plus prometteuses, tant pour les

patients locked-in… Que pour les gamers !

Philippe Vigant, lui, n’utilise pas cette technique pour

communiquer et écrire ses livres (il utilise une technique dite « eye tracking », car il a conservé

une certaine aptitude à diriger son regard). Ses livres sont une leçon de

vie : ils nous enseignent que même enfermé dans son propre corps, incapable

du moindre mouvement, ayant perdu toute autonomie ou presque, le bonheur est

possible. La joie est présente. C’est la force de notre esprit !

|

| Philippe Vigand |

- Farwell, L. A., & Donchin, E. (1988). Talking off the top of your head: toward a mental prosthesis utilizing event-related brain potentials. Electroencephalography and clinical Neurophysiology, 70(6), 510-523.

- Birbaumer et al. Brain-computer communication : unlocking the locked in. Psychological bulletin, 2001

- Légume vert. Philippe Vigand